La dottoressa Margareth Bourbon, psicologa clinica, lavorava presso un importante istituto pedopsichiatrico di fama internazionale, il cui Direttore, uomo di scarsa preparazione scientifica e di estrema arroganza, aveva instaurato un clima dittatoriale, scoraggiando negli studenti, negli allievi avanzati e persino nei collaboratori lo studio di ogni opzione scientifica che non fosse quella da lui prediletta, al punto che era persino loro impedito di rivolgergli domande durante lo svolgimento delle lezioni. Ciò era, presumibilmente, da mettersi in relazione con la segreta angoscia del Prof. M. di essere trovato impreparato su troppi argomenti.

La Collega, che ebbi occasione di conoscere, mi raccontò un giorno che, mentre somministrava test proiettivi come il Rorschach o il CAT ai suoi giovanissimi pazienti, il prof. M. soleva irrompere nella stanza interrompendo l’indagine diagnostica, per ingiungerle perentoriamente di fargli un caffè.

Quel racconto mi colpì particolarmente, perché pensai che in quel momento, M. avesse espresso una forma di disprezzo che si era dispiegato in svariate direzioni. Infatti, con quel gesto sprezzante, egli aveva insultato:

-La persona della Collega;

-Il paziente, che soffriva di uno status doppiamente svantaggiato, essendo, per l’appunto, paziente e minorenne;

-La donna;

-Il ruolo gerarchico, subordinato, ma non per questo meritevole di disprezzo;

-La materia (essendo la Psicologia Clinica considerata dal medesimo -come da lui lasciato intendere in svariate occasioni- una disciplina che non poteva competere con la Medicina, perché assolutamente insignificante);

-La tecnica diagnostica (i test proiettivi consistono nella somministrazione di immagini a un soggetto che ha in conseguenza di ciò delle reazioni emotive, la cui valutazione è l’oggetto dell’indagine. Va da sé che l’irruzione e l’interazione seguente erano stimoli, oltreché violenti, non previsti dal protocollo operativo, e pertanto suscettibili di alterarne l’esito in misura determinante);

-La relazione di cura fra la dottoressa e il suo paziente, che dovrebbe essere sempre contrassegnata da stima reciproca.

Ora, immagino che qualcuno, leggendo questo raccontino, potrebbe chiedersi se fosse proprio necessario narrare una piccola e imbarazzante storia di meschinità quotidiana, solo perché ammantata di supponenza accademica.

Questa storia non mi sarebbe di certo tornata alla mente, se non fossi stato costretto a riflettere sul significato dell’espressione “religione scientifica”, quando Federica, ieri, mi ha chiesto: “Secondo lei, per quale ragione i miei genitori (due famosi clinici) non hanno mai fatto nulla, quando ero bambina, per farmi curare? Io ero una bimba gravemente problematica: ero molto intelligente e l’apprendimento avveniva in maniera fluida e ricca; ma non appena mi trovavo davanti a un’insegnante, mi fingevo totalmente impreparata, anzi: non proferivo parola. E non sapevo perché”.

Naturalmente, io non so rispondere a questa domanda: i genitori di Federica sono mancati da tempo, e nessuno avrà mai più la possibilità di immergersi in quell’intrico di pensieri e di emozioni che avrebbe dovuto essere l’incubatrice della sua mente di bambina all’alba dello sviluppo.

Però, ascoltando la paziente, mi è tornato alla mente il Professor M., uomo che condivise con i genitori di lei il medesimo ambiente accademico e lo stesso clima culturale.

La risposta che sono stato tentato di dare a F. ha rischiato di essere troppo semplificata o rozza, perché incapace di scalfire la grave esperienza di trascuratezza che la mia paziente ebbe a sperimentare su di sé. Ero infatti tentato di dirle -ben sapendo che l’argomentazione non avrebbe coperto che una piccola parte del problema- che i suoi genitori non erano stati in grado di aiutarla perché incapaci di riconoscere dignità scientifica al suo problema, così poco “organicistico”, e così lontano dalle loro sia pure notevoli conoscenze scientifiche.

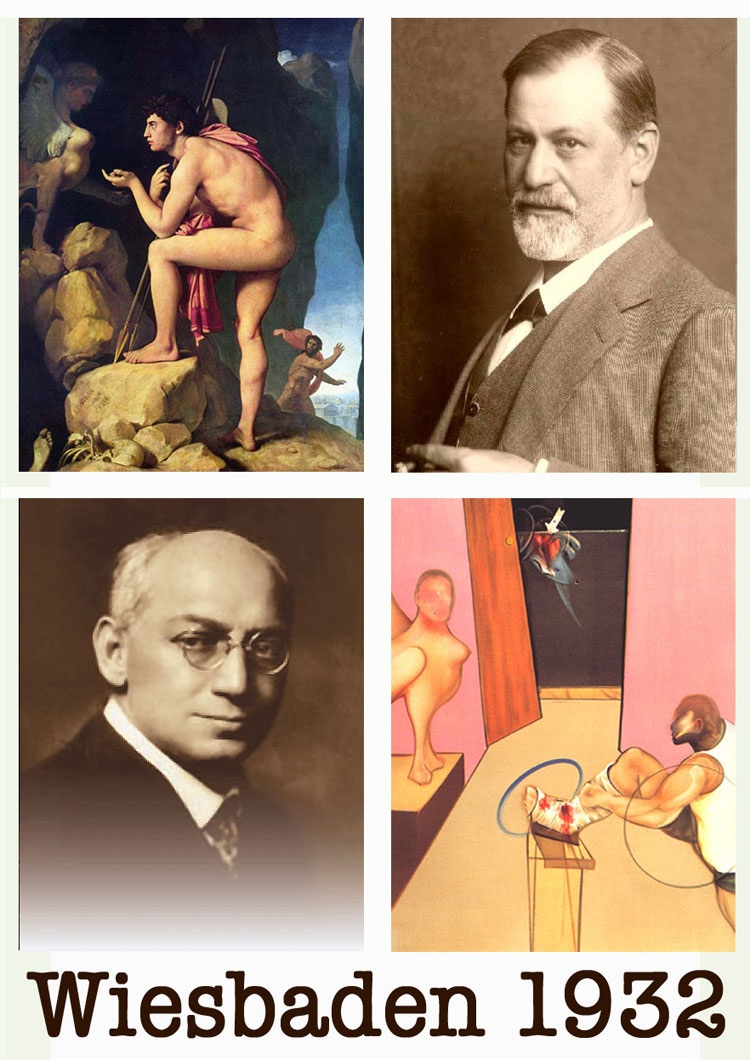

In quell’epoca lontana, infatti, soltanto la medicina biologica aveva avuto diritto di cittadinanza; e soltanto ai medici, per quanto del tutto impreparati ad affrontare qualsiasi emergenza psichica (si pensi, ad esempio, al problema del dolore dei superstiti, in un reparto di pediatria, di fronte alla morte di un bambino), era spettato di dire l’ultima parola su tutto, essendo i loro subordinati (fossero essi psicologi, assistenti sociali, infermieri, ausiliari, tecnici di radiologia o di laboratorio) da considerarsi poco più che dei paria. Questa barbarie sociale era stata il frutto di un atteggiamento verso la scienza che aveva le stigmate della sottomissione a un credo religioso, anziché a metodi di indagine adeguati alla specifica natura dell’oggetto “umano”. E i genitori di Federica erano stati, a loro insaputa, loro malgrado e come tantissimi loro colleghi, involontari clerici di quell’oscura religione.

In uno dei suoi ultimi lavori, Franco Fornari, descrisse il funzionamento emotivo di un reparto ospedaliero di ginecologia, mettendo in luce due diversi codici affettivi contrapposti: il codice paterno, che costruisce l’azione sanitaria ispirandosi al modello dell’Esercito, imponendo stili relazionali di stampo militare caratterizzato dalla proiezione delle parti deboli, indifese e sofferenti che in origine appartengono al sé, sull’”altro”, che in tal modo diventa un “alienus” sideralmente lontano. L’alienus (il batterio, il virus, la degenerazione) diventa così un nemico da abbattere con ogni mezzo disponibile e lo stile diventa sorprendentemente simile a quello militare (camici come divise, organizzazione gerarchica, rigida divisione funzionale fra uomini e donne, “consegna in caserma” per le più giovani allieve infermiere, che, a fine turno serale non potevano rientrare nelle proprie case fino al mattino seguente, essendo obbligate a pernottare in ospedale; e ciò in Italia, fino a tutti gli anni sessanta), e un codice alternativo al precedente, che egli definisce “materno”, fatto di calore, ascolto, attenzione, accoglienza, identificazione.

Quando c’è in ballo la nascita alla vita (fisica, psichica o nascita tout-court), il codice ideale sarebbe in verità quello materno, perché il dolore, il sentirsi indifesi e preda dell’angoscia di morte, abbisognano di vicinanza affettiva, di ascolto e di attenzione. Invece, la medicina tecnologica post-ottocentesca aveva deciso di considerare la malattia un nemico da battere con tutte le armi di dissuasione e di sterminio che si fossero rese disponibili, e di conseguenza le virtù militari come le sole idonee all’impresa.