Ma chi l’ha stabilito che la scrittura creativa debba essere per forza appannaggio esclusivo di scrittori e poeti? Chi ha detto che scrivere è necessariamente un dono del Cielo, un talento naturale, e peggio per chi ne è sprovvisto, che dovrà in tal modo rassegnarsi a esprimere periodi ridondanti, frasi irrisolte, anacoluti e riflessioni adatte più a distrarre il lettore che a catturarne l’attenzione?

Io non sono di certo un letterato: ma considero ugualmente la scrittura un insostituibile strumento operativo indispensabile al mio lavoro (che di certo non è quello di scrivere), perché soltanto attraverso la scrittura è possibile scendere fra le pieghe dei propri ragionamenti oltre un certo livello di profondità, oltre la nebbia di certe fantasie, oltre la cortina fumogena dei pensieri immaturi, e soprattutto tra i frammenti delle intuizioni preconsce che nel contatto quotidiano con i pazienti ci giungono in forma pre-verbale o addirittura non-verbale, e quasi sempre al di sotto di una certa soglia di percezione.

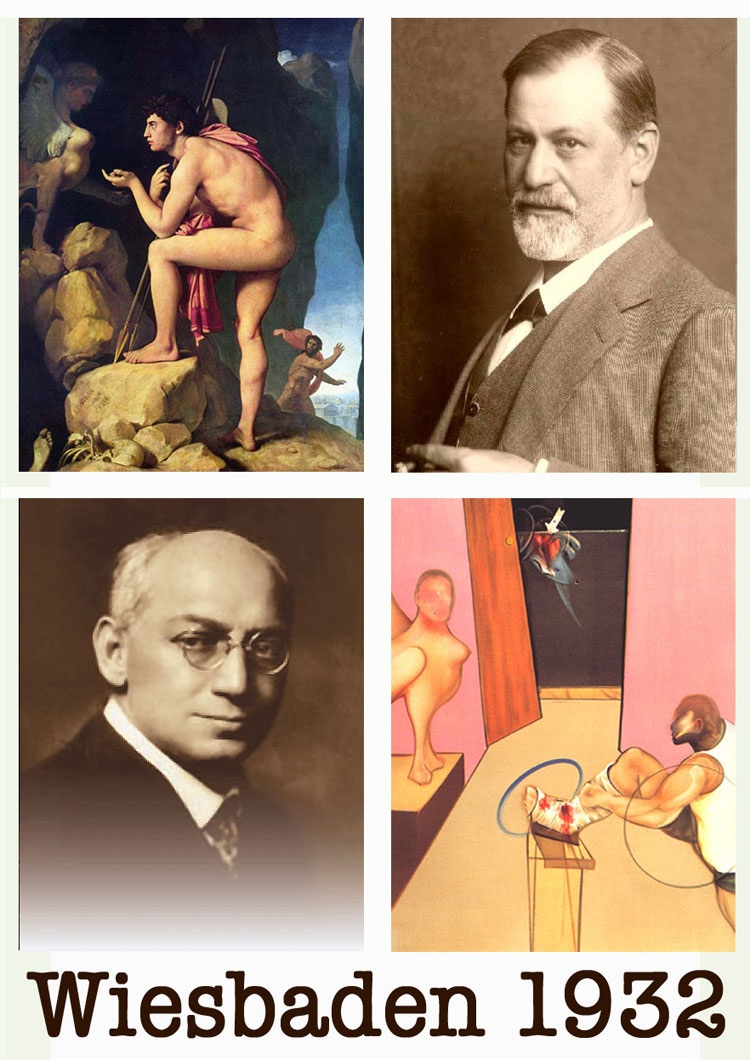

Questo mi sforzo d’insegnare ai giovani che arrivano pieni di speranza, spavento e frustrazione, dopo le prime esperienze cliniche in cui hanno ascoltato famelici il sogno di un paziente nell'improbabile desiderio di impadronirsi un Traduttore dei Sogni che consenta loro di decifrare immediatamente un linguaggio oscuro in una divinazione a chiave, in un algoritmo in grado di “cracckare” la barriera dell’inconscio. E la delusione più grande e più utile è la scoperta che quel Traduttore semplicemente non esiste: non è neppure la freudiana Traumdeutung, troppo spesso confusa da giovani e volenterosi kamikaze con la Smorfia napoletana.

Scrivendo queste ultime righe, mi accorgo di aver barato: no, quelli che ho appena descritto non sono gli allievi che vengono a fare il loro tirocinio nei nostri servizi: “quelli” sono io, trent’anni fa. Io che mi ritrovo oggi, nel momento in cui inizio il dialogo con i tirocinanti in supervisione, a proseguire, non di rado polemicamente, quello iniziato tanto tempo fa con i Maestri.

Ai miei allievi (ma dovrei dire, vista la prevalenza di genere: “alle mie allieve”) io raccomando sempre di scrivere. E sovente sono stupite e quasi sempre imbarazzate quando mi attardo a guardare i loro scritti con gli occhi di un insegnante d’Italiano.

“Ma perché lo fai? Ti diverti a massacrarmi la tesi?” mi chiede la dottoressa Domitilla A., specializzanda dell’ultimo anno. “No”, rispondo. “Sto semplicemente defoliandola di tutto il superfluo, di tutte queste erbe infestanti che ti impediscono di veder chiaro fra i tuoi pensieri”.

“Ma non mi hai detto niente dei contenuti!”, insiste delusa. “Stai semplicemente inseguendo la proprietà di linguaggio, il rispetto delle consecutio, e soprattutto tagli via un mucchio di subordinate. Mi fai venire in mente mia madre: ma almeno lei è una professoressa di lettere, mentre tu sei un medico!”.

Apparentemente, Domitilla ha ragione: e per difendermi dalle sue lamentele, eccomi qui a scrivere anch’io, proprio per trovare le parole adatte a esprimere pensieri che non sento ancora giunti a completa maturazione verbale.

La scrittura di Domitilla è disarmonica non perché lei, che ha fatto ottimi studi classici, non sappia scrivere; anzi. Il suo malfunzionamento letterario tradisce un’ansia da prestazione dovuta all’incombere del giudizio del relatore di tesi, ansia che può essere dominata solo da un’infinita pazienza. Il suo scritto è pesante, involuto e sospeso, perché dell’esperienza della relazione con l’Altro sofferente, le giunge una massa di input dei quali soltanto alcuni assumono una forma parlata. Per interpretare la realtà emotiva di chi ci sta di fronte occorre esercitare una particolare sensibilità che molti di noi possiedono senza saperlo, e che per poter usare devono scoprire. E’ la capacità di cogliere impressioni fuggevoli, flash improvvisi, sguardi, discorsi fatti a metà, lapsus, sensazioni che nemmeno noi, a una prima impressione, registriamo consapevolmente.

Per fare clinica occorre riguardare il materiale con un occhio distaccato e rivedere la scena –noi con il nostro paziente- una seconda e una terza volta, come se fossimo osservatori esterni; ed è proprio la scrittura a consentirci tutto questo. Ogni volta che un allievo psicoterapeuta scrive la seduta (spesso senza averne il tempo, quasi sempre con la preoccupazione di non ricordare abbastanza, e in ogni caso maledicendo il supervisore che pretende quella fatica), deve pensare che la sua supervisione inizierà al momento stesso della rilettura dello scritto, cioè molto prima di incontrare il Collega più anziano. E se lo scritto sarà destinato a qualche forma di pubblicazione (una tesina, la dissertazione finale, o un articolo per una rivista), sarà bene che l’allievo impari a lavorare sul testo, proponendosi un esercizio apparentemente semplice: togliere ogni parola superflua, senza rinunciare a un solo concetto. E’ un esercizio che ho appreso durante gli anni in cui collaboravo regolarmente con un quotidiano scrivendo “il parere dello psichiatra” ogni volta che questo era chiamato in causa da fatti di cronaca. Poiché i pezzi richiesti non dovevano mai superare le quaranta o al massimo le sessanta righe, stufo di vedermi tagliare, cominciai a usare il computer in modo tale da controllare sempre il numero esatto di battute che mi venivano richieste di volta in volta. Fu così che imparai a dimezzare gli articoli scrivendo esattamente le stesse cose espresse durante la prima stesura, e per di più fui anche piacevolmente sorpreso nel constatare che il tal modo la leggibilità ne guadagnava moltissimo.

Ora lo stesso metodo mi torna comodo quando scrivo i casi clinici dei quali mi restano memorie incomplete, aree oscure, pensieri che richiedono di essere nuovamente pensati. E’ un esercizio di cui non posso più fare a meno.

P.S.: Rileggendo questo Post, mi accorgo che è po' lungo e pieno di frasi che potevano essere risparmiate, ma è tardi, e sono un po’ stanco. Abbiate pazienza.

P.P.S.: Rileggendolo ancora il giorno dopo, vi ho persino trovato un grave errore di sintassi. Paola si lamenta che correggo sempre i miei post, ma bisogna sempre rileggere. Chissà se ne scoprirò altri.

P.P.S.: Rileggendolo ancora il giorno dopo, vi ho persino trovato un grave errore di sintassi. Paola si lamenta che correggo sempre i miei post, ma bisogna sempre rileggere. Chissà se ne scoprirò altri.